〜〜自分らしく良く生きる〜〜

講師:かごしま環境未来館

塩川 哲郎様

〜〜自分らしく良く生きる〜〜

講師:かごしま環境未来館

塩川 哲郎様

2022年8月11日(祝)11:00より 鹿児島市のかごしま環境未来館にてSDGsを暮らしの中でどのように取り入れ・取り組んで行くかについて、かごしま環境未来館・塩川哲郎様による講習会が開かれました。

ここ数年で色んなところや報道等でよく耳にするようになったSDGsですが、すでに鹿児島でも市内の幼稚園が取り組みを始めたり、今年度から小中高校の教科書でも取り上げられるようになったり、また大学生の就職活動でも希望する企業の条件の一つにSDGsへの取組みを参考に考える学生を増えているとの報告もあります。

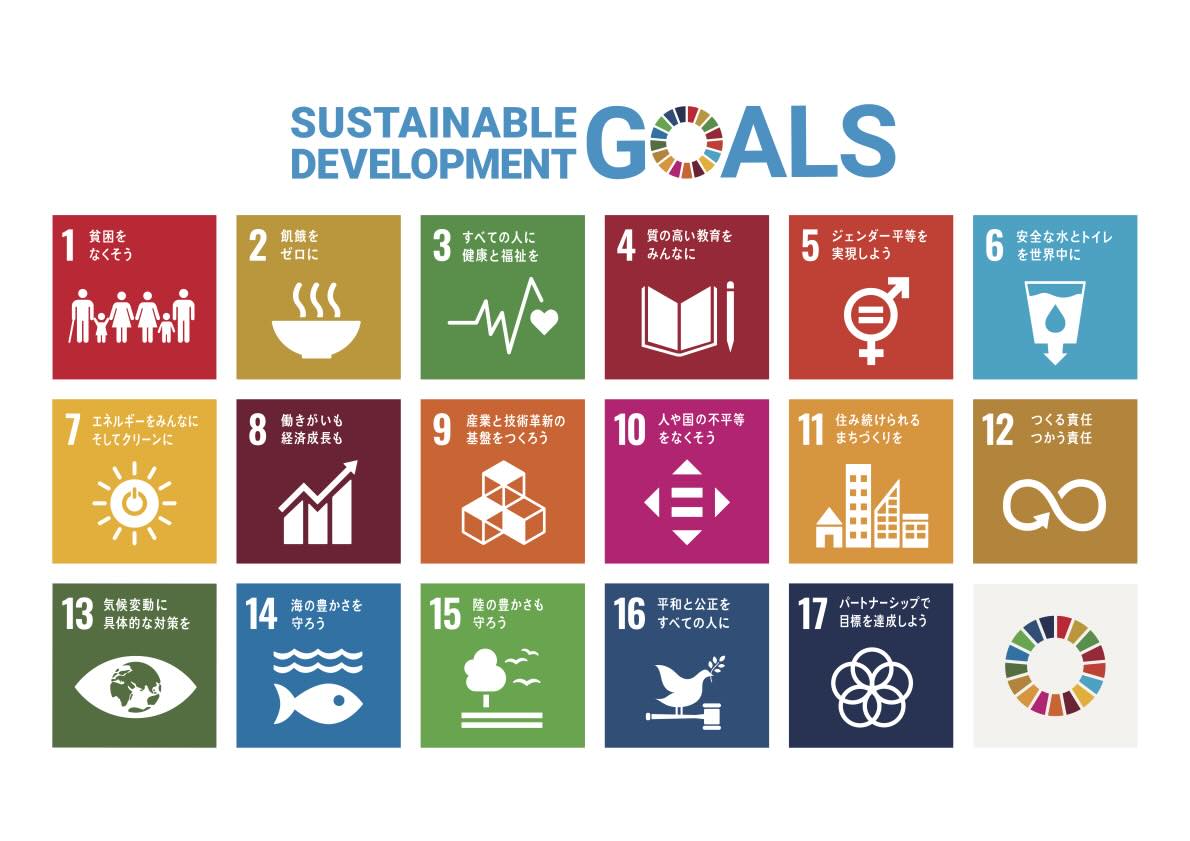

SDGsは、2030年までの「世界を超えてすべての人が自分らしく良く生きられる」を達成するために掲げられた17の目標・課題(アジェンダ)であり、世界の次の子どもたちに引き渡すことを掲げ、誰ひとり取り残さないようにすることで、発展途上国はハード面の改善、先進国はソフト面(仕組みや心の内面)の整備を進めることと考えられてます。

この目標を達成するための取組みには2つの考え方があります。

1:「SDGsはムーンショット」

(バックキャスティング[未来に実現するためにどう考えるか])

現在私たちが取組んでいる17の目標達成過程は「フォアキャスティング」(目標を実現するために現在の状況を起点に物事を考える事)でムーンショットにはなっていない事を多くあります。

例えば、

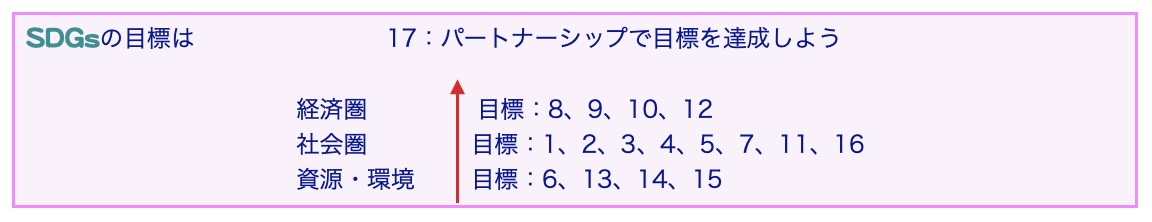

アフリカのある国では子供たちは一日数回家族の飲み水を確保するために、2時間歩いてバケツ1杯の水を運ぶことが毎日の仕事になっています。もちろんそれはきれいな水でもありません。

そこで企業が一度にたくさんの水を運べるローラー型のコロコロ引っ張って運ぶ丸いタンク作りました、一回に運べる量はかなり多くなりましたが、子供たちの運搬作業の大変さは改善はされてません。これは現状の改善策でしかありませんのでフォアキャスティングの考え方になります。

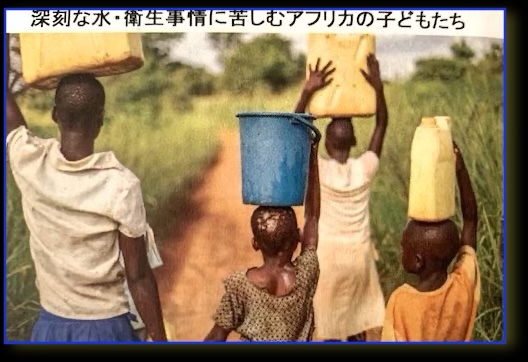

今度は自然の力を利用して水を確保する方法が考えられました。それは竹で大きく丸い高い塔を作り、周り麻糸で作った網を張り巡らせて、毎朝空気中の霧や湿気を麻糸で水滴にし、それを纏めて取り込む方式です。水滴の付くクモの巣と水滴を転がすハスの葉が原理です。

ことにより1日に50〜100リッターの水を確保できるようになったそうで、集落の子供たちも水汲みに行く必要は無くなり、きれいな水を皆んなが飲めるようになり「6 安全な水とトイレを世界中に」を達成できました。

つまり、水を確保することの目標に対し、どう考察し・施策し現状で取り入れていくかを進めていくことで、目標が達成されたことになります。この取組みがバックキャスティングになります。

鹿児島県内でもSDGsに取組む企業も多くあります、しかし多くは現状の改善策になっており、その内容からしてフォアキャスティングばかりなっているようです。

これからはムーンショット(バックキャスティング)の考え・意識が必要になってきます。

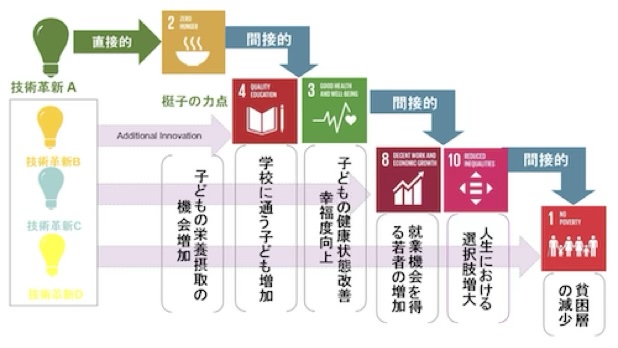

2:「レベレッジ思考」(SDGsドミノ理論)

ーーー目標達成のために改善の連鎖を生み出すことです。ーーー

先程アフリカの国の子供たちが水汲みから解放された事を紹介しましたが、暮らしは以前と変わらぬ生活をし、貧困から抜け出すにはまだまだ多くの問題があります。その後、子供たちは家族のために集積されたゴミの山から、お金になりそうな物を集めさせられる仕事をするようになりました。この状況をどのように改善するか考察し実行するにあたり、国連の指導のもと子供たちの学校を地区に建てました。しかし当初は親達に呼びかけてもお金稼ぎをさせるために学校へ行かせることはなかったのです。まだまだ生活への不安があり子供の役割(仕事)が必要だったようです。

それならと今度は学校で1日2回の給食(朝と昼)の支給をすることを伝えると子供達が学校に来るようになりました。それは学校に行くことで食事が摂れるので家族も助かるためです。これにより子供の貧困による栄養不足も改善され「2 飢餓をゼロに」をクリアでき、給食の一部を家族のために持ち帰る子供もいました。

また子供たちが学校に行き、いろんな教科を学習し習得することで「4 質の高い教育をみんなに」「3 すべての人に健康と福祉を」がドミノ的に達成することができました。

子供たちが学校に通い文字を読み書きすることができ、計算もできるようになり、学校で多くのことを学び習得しました。子供たちが身につけた学習の成果は、その後に仕事に就く際の好条件になり良い仕事(給与も高い)に就くことも可能になり、何年か後には収入や生活の安定を生み出す結果が生まれてきました。

「8 働きがいも経済成長も」「10 人や国の不平等なくそう」も達成され最終的には「1 貧困をなくそう」をクリアしたことになります。

このように良い環境を整えることで連鎖を起こし、次々に目標を達成させる考え方が「レベレッジ思考」(SDGsドミノ理論)の理論になります。

SDGsを達成するための目標に大きく関わってくるのが地球温暖化です。環境省でも2100年の天気予報(気温上昇を1.5℃に抑える目標が達成できなかった場合)を公開していますが、目を疑うような日本国内の状況になると予想されています。

・海面上昇による健康障害や生計崩壊のリスク

・内水氾濫・洪水による人々の健康障害や生計崩壊のリスク

・台風など極端な気象現象による被害

・熱波による死亡や疾病

・気温上昇や干ばつによる食糧不足や食糧安全保障の問題

・水資源不足と農業生産減少

・海の生態系・生物多様性への影響

・陸や淡水域の生態系、生物多様性がもたらすサービス損失

これらが地球温暖化による「地球が抱える8つのリスク」と言われるもので、SDGsの多くの目標に関係する内容になります、「13:気候変動に具体的な対策を」だけに関わる内容でない事はおわかりいただけるでしょう。