はじめに一般的な野鳥の話からスタートし、「留鳥」「夏鳥」「冬鳥」「旅鳥」「迷鳥」の違いとそれぞれの野鳥写真・鳴き声(囀り)を紹介しながら進みました。

タイトルのコアジサシの繁殖に関する保護では、飛来時期や子育ての様子、また外敵による被害などコアジサシが直面している色んな問題・課題の詳しい話を聞くことができました。コアジサシの繁殖に関する内容は「るりかけす」各号で紹介しましたレポート内容と重なりますので、ここでは省略させていただきます。

そしてコアジサシは絶滅危惧種Ⅱ類に分類され、志布志湾沿岸で保護活動を進めていくためには、

1:襲った外敵の種類と数を調べる

2:獣から守る方法を考える

3:デコイと鳴き声で誘引を続ける

4:渡のルートを調べる調査に協力する

などが今後の課題として取り組むことを紹介されました。外敵についても砂浜近くに無人カメラを設置し、タヌキやアナグマとネコなどの存在が確認されています。

今期の対策も他地域の活動内容も参考にしながら進めていくようです。

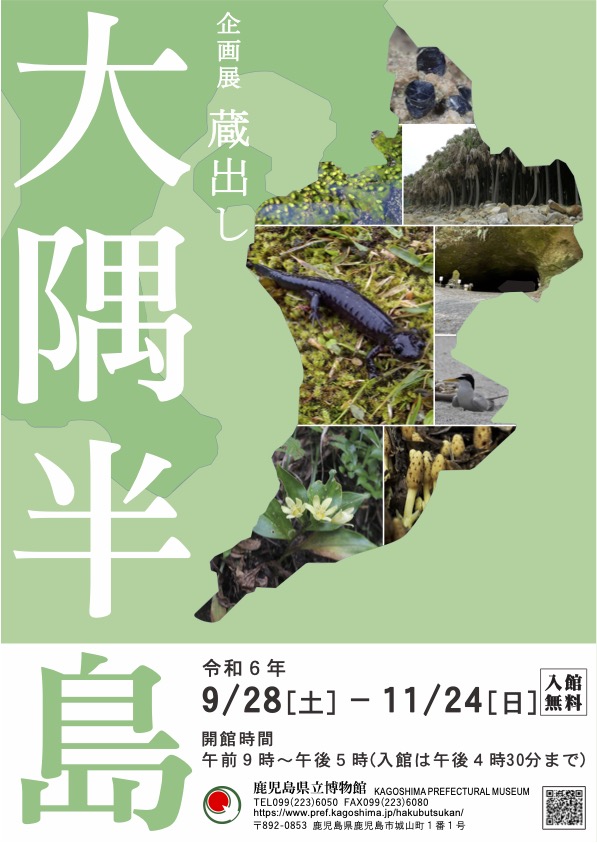

鹿児島県教育委員会・蔵出し企画 <大隅半島の野鳥とコアジサシの保護>

2024年10月26日(土)に鹿児島県教育委員会の蔵出し企画「大隅半島」(鹿児島県立博物館にて)で「大隅半島の野鳥とコアジサシの保護について」と題した講演会が開催され、かごしま県支部・前田和浩氏が講師を務め興味深い講話をしていただきました。

続いて大隅半島を移動していく絶滅危惧種Ⅱ類のサシバの渡りの話がありました。サシバは鹿児島県本土では大隅半島を通るコースと薩摩半島を通る2つのコースがありますが、大隅半島を通過するサシバは日本国内で夏に繁殖したサシバの南への移動コースであると考えられています。鹿児島県内でも数多くのサシバの繁殖が確認されていますが、それらは薩摩半島コースの可能性が高いようです。

サシバの繁殖場所は日本・朝鮮半島・中国東北部・ロシア南部とされていますが、日本国内では北海道・青森県の一部を除く全国で繁殖が確認されています。サシバが秋に南へ向かうコースは、主に四国地方を右から左に移動して高知県の宿毛市西部から九州に渡ることが確認されており、大分県と宮崎県の県境の蒲江市付近に渡り、その後宮崎県を南下して都城市金御岳を通過、そして佐多岬を目指すコースになります。

金御岳と佐多岬のコースの中間点に県立大隅広域公園は位置するため、かごしま県支部では9月下旬から10月中旬頃までの羽数をカウント、毎年の観察を積み重ね、ある程度のデータ分析ができるようになりました。

前田氏が昨年実施した調査結果が左表のようになります。気象条件によりサシバのカウント数の違いが出ており、風向で渡りのコースが日毎に変わっている可能性も指摘されてます。

サシバのカウント数は年毎の変化はありますが、2024年は前年より10,000羽多かったようです。