2022年11月27日(日)に姶良市文化会館・加音ホールにて、「クロツラヘラサギ見守り教室」を開催いたしました。

県内の野鳥ファンや興味を持たれる方々が、定員40名を超える参加(小学生含)をいただき、クロツラヘラサギの繁殖地・越冬地での保護活動の現状と鹿児島県内の生息状況について学ぶ「見守り教室」となりました。

今回は日本クロツラヘラサギネットワークの松本悟氏(商業デザイナー、福岡市在住、和白干潟保全活動ウェットランドフォーラム代表)を講師にお迎えして「市民・地域が守るクロツラヘラサギのいる風景」と題して講演していただきました。

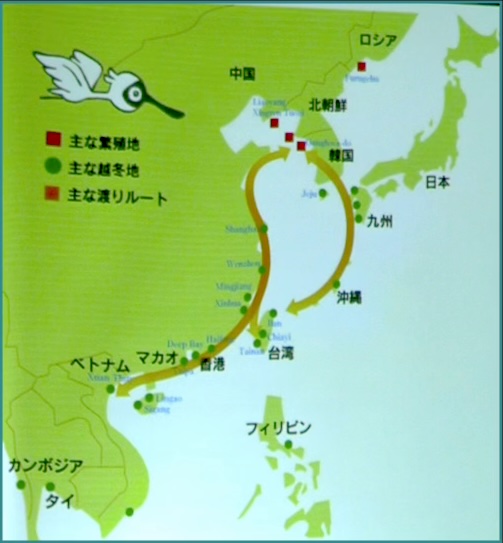

初めにクロツラヘラサギの主な繁殖地は朝鮮半島西岸(黄海周辺)に位置する小さな無人島で、韓国と北朝鮮国境近くに点在する15〜20の島が確認されており、また越冬地は台湾(62.1%)・中国大陸(18.4%)・日本(11.1%)・香港(6.0%)・ベトナム(1.4%)・マカオ・一部の韓国国内となっているようです。

ここ数年で生息数がグングン増えて来ており2022年は21年比較でプラス約1,500羽で、絶滅危惧種でこのような増加の種は稀なこととなっています。韓国や台湾での保護活動や調査に加わる人と観察地域が増えたことで確認数も年々増加傾向にあるようです。

日本では九州西岸で越冬が確認され、一番多いのは熊本県八代市周辺、その他有明海沿岸・鹿児島県・周防灘で確認される状況になっています。日本クロツラヘラサギネットワークと日本野鳥の会各支部が2022年1月に一斉センサスを実施し、683羽が確認されました。

…繁殖地の市民活動…

繁殖地は朝鮮半島近くの黄海に浮かぶ無人島と紹介いたしましたが、韓国の仁川(インチョン)広域市(ソウルの西・北朝鮮国境近く)の江華郡の黄海に面した点在する無人島(小さな岩場だけの島)での繁殖が多く確認され、約1000組(ペア)がこの地域で繁殖しているようでクロツラヘラサギ全体の90%以上になります。

繁殖時期は5月から6月で2〜4個の卵を産み、昼間はオスが抱卵し夜にメスが抱卵しているようです。抱卵期間は24〜26日が平均的な日数のようです。また、飛べる前(生後3週間後頃)のヒナに標識・足環を取り付けたり、元気な個体にはGPS装置(ルート確認)を取り付ける作業を船で無人島に近づき船上で実施してます。毎年40〜50羽に取り付けています。

<仁川広域市の取組>

仁川広域市では高層住宅ビルが立ち並ぶ住宅地にある調整池の中に、小さな中洲(もっこりした島)でクロツラヘラサギが毎年繁殖するようになり、住民も繁殖の様子を目にすることで保護を考えるようになり、調整池にもう一つ人工の島を造成し営巣区画を設けたり、卵を狙う動物から守るためのフェンスを設置したりと地域住民が自ら保護に取り組んでいます。

また、無人島で繁殖するクロツラヘラサギは、巣を構えるために対岸まで何回も行き来し巣材の枝や草を確保・運搬しているため、地域住民は小枝や草を船に乗せ無人島まで運び営巣作りがスムーズにいくような活動もしてます。一つには海岸のプラスチックゴミの危険から守るためでもあるようです。

その他にも仁川広域市ではクロツラヘラサギに関する国際シンポジウムも数多く開催され、郡長・市長・副市長も会議に参加し活動を支援したり子どもたちへのワークショップも盛んに計画され、繁殖5月はWellcome party、越冬への10月はFarewell partyを開催してます。2018年には「クロツラヘラサギ保護活動」の宣言都市(仁川広域市)に指定しました。

…越冬地の市民活動…

台湾がクロツラヘラサギ全羽数の62.1%が越冬する場所になってます、台南の曽文渓(台湾で4番目に長い川)周辺から、台北の布袋(ブダイ)や鰲鼓(アウク)の湿地、南の茄定(ジーディン)湿地などに広がっています。

台湾での保護活動のキッカケになったのは、以前から養魚場(ハマチやエビの養殖池)・塩田跡地に越冬飛来していた場所で、2002年〜2003年にクロツラヘラサギ73羽が死んでしまったことです。大阪府立大学や韓国の専門家に調査を依頼し、ボツリヌス菌による感染が原因と判り、暖冬による気温の上昇や餌場の土壌の変化で菌が増えたと結論づけました。

その当時の全世界の生息数が約780羽の時に1割近い個体が台湾で亡くなったことで、「クロツラヘラサギを守ろう」と市民の保護意識が高まってきて、今に続いているようです。

<台南市の取組>

台南市ではクロツラヘラサギの保護区が設定され、また生態展示館が建てられエコツアーも盛んになり、小学校の教育の中で熱心に取り組んだ成果もあり、生態展示館内では小学生がクロツラヘラサギの生態をツアー客に説明しているそうです。もちろん観察舎なども充実して保護地域の広がりを国が保護する「台紅国家公園」になりました。

近くの高雄市の空港では空港内の壁一面にクロツラヘラサギを描いた場所もあり、地域が一つになり保護に取り組んでいることがよくわかります。

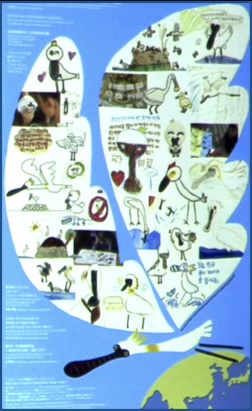

最後に韓国の仁川広域市や台南市の子供たちの思いを世界に広げるために、韓国・台湾・中国・日本・香港・ベトナム・マカオの子供たちが自国の言葉でメッセージでつなぐポスターを企画したり、鹿児島ではNPO法人くすの木自然館が子供達がクロツラヘラサギへの思いをつなげるポスターが作成され、地域を超えての活動がはじまっています。

松本さんも鳥好きなバーダーだけでなく、一般の方や子供たちが自然の中の鳥たちを守っていき、湿地環境の保全・再生・環境学習・国際協力・国際交流、そしてエコツアーなど地域の活性化も図られる事に期待したいと話されていました。