タンチョウは身長150cmで翼が220~240cm、体重が10kg前後で、日本では北海道東部に分布し個体数も近年増加し1900羽を越えてきました。日本以外(大陸)での生息分布はアムール川流域で越冬時は韓国・北朝鮮の国境や中国へ移動します、韓国では近年2000羽を確認し世界では3500羽程となっています。

・生態は

春は葦原に直径2mほどの巣を作り、2個の卵を産み、3月下旬から抱卵が始まり32日ほどで茶色いヒナが生まれます。3日目から歩き始め夏ごろには足も長くなり移動しながら成長していきます。基本的には雑食で虫・爬虫類・水辺の小動物、時には干潟で食べていることもあります。生後100日程度で飛べるようになり行動範囲も広くなります。

鶴居村は基幹産業は酪農で飼料用のトウモロコシの収穫後の畑に秋頃から残り物を食べに来ます。タンチョウは縄張り意識が強い鳥なので、時に争いも始まります。冬場のサンクチュアリーの給餌場所でも初めは争いもありますが、徐々にタンチョウが集まってくると争いも自然となくなってきます。

タンチョウを見守り鶴居村での4年間

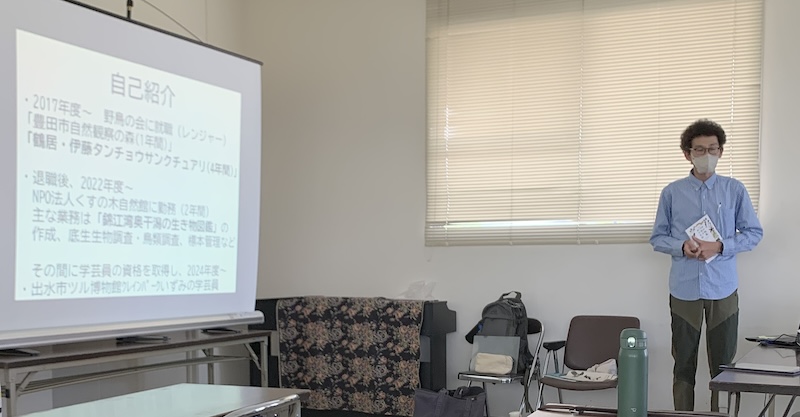

2024年8月11日(日)にかごしま県支部・リーダー研修を、谷山市民会館にて田島奏一郎氏をお迎えして北海道阿寒郡鶴居村(鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリー)で過ごされた、タンチョウとの4年間のお話を聞かせてもらいました。

講師:クレインパークいずみ・学芸員主事:田島奏一郎氏

鶴居村でのタンチョウとの毎日は

1、生態について

・経歴

田島奏一郎さんは鹿児島県出身で小さい頃にキジを見たことをきっかけに野鳥に興味を持ち、当時の鹿児島県支部に入会され多くの野鳥の情報・知識を知ることになりました。

大学時代は野鳥よりも音楽(チェロの演奏)に夢中になり、しばらくは野鳥から遠のいていましたが、大学院で佐藤教授のもと干潟の生物の研究を始めます、興味を持ったのは2枚貝に寄生する「カクレガニ」で、どのような生態なのかの研究に没頭しました。

卒業を機に日本野鳥の会・本部に就職が決まり、1年目は愛知県豊田市の自然観察の森で里山の保全管理・自然観察を担当し、森の中の昆虫や植物について小学生の総合学習や里山の自然観察など1年間務めました。2年目になるとどうゆうわけか北海道・釧路の「鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリー」への移動を言い渡され、4年間を過ごすことになった。しかしここでの4年間は田島氏にとって最高の時間を過ごすことができました。

その後は日本野鳥の会を退職し鹿児島に戻り姶良市の「くすのき自然館・重富海岸なぎさミュージアム」に2年勤め、「錦江湾奥干潟の生き物図鑑」を編集し完成させて、タンチョウの経験を生かすため学芸員の資格を取り出水市のクレインパークいずみに今年より勤めることになりました。

釧路湿原は湧水が豊富で数百箇所あると言われ、真冬の氷点下25℃でも凍らない川がいくつもあります。

川の水温は5℃前後でそこを寝ぐらにしています。川の両側は木々が生い茂り風を防いでくれ、またキツネなどの動物も川の中まで入って来れず、安全な場所になってます。サンクチュアリーの給餌場所は朝9:00頃から餌を与えていて、その時間が近づくと寝ぐらから飛び立ち集まってきます。

2月中旬以降の風のない日になると給餌場所では求愛ダンスがはじまります。子供達も訳はわからず親と一緒に踊ってることもあります。

2、タンチョウの歴史

江戸時代、歌川(安藤)広重の浮世絵にタンチョウが描かれていますので、関東地方でも江戸時代にはタンチョウが居た?越冬していた?ことがわかります。現在でも神奈川県には「鶴見区」「鶴が丘」「鶴が台」など鶴にちなんだ地名が残っています。その後はいろんな動物の乱獲や湿原が開発され人間が住む場所になって、徐々に個体数が少なくなり絶滅したと考えられていました。

しかし、1924年に釧路湿原で10数羽のタンチョウが発見され、そこから保護活動が始まり1950年代には給餌を開始し、それがうまくいって個体数が増えてきました。近年は個体数が増えたことで、分布が釧路周辺から西の十勝やその先の道央でも繁殖が確認され個体数が回復しています。

3、保護活動

給餌の目的は保護するために行なっています、約300羽程度が集まってきますが給餌に依存する個体もいたり、また鳥インフルエンザの心配もあり2015年からは給餌量少なくし、分散の試みを環境省とともに始めました。この給餌場は鶴居・伊藤サンクチュアリーのすぐ横にあります。

鶴居・伊藤サンクチュアリーは日本野鳥の会が直営する施設ですが、この場所の持ち主であった伊藤様が土地を開放して給餌場所として使用させてもらっています。1987年に寄付金等を集めて2階建ての建物ができました。

この場所には4月~9月はタンチョウが居ないので閉館し、冬場に実施した色んな調査の報告をまとめたり作成したりする時期になります。日本野鳥の会では保護と環境管理調査、普及活動の3つの柱で活動しています。

中小湿原を買い取ったり、土地の所有者と協定を結んだりして保護区の作成をしたり、タンチョウだけでなくシマフクロウの繁殖保護区を設けたり生息状況を確認したりしています。

・環境管理・調査環境管理と調査は、保護区の中でタンチョウが子育てしているか?ヒナがいるか?など歩いて調査しています。冬の間のタンチョウが自然中で餌が獲れているかをカメラを設置して調査をしています。

・普及活動建物の館内で望遠鏡やデジスコでタンチョウの様子を見てもらったり、スライドショーで紹介しています。また指導者の育成や高校生のタンチョウガイドの育成もしています。

4、私の活動は

私がメインに活動していたのは、タンチョウが自然の中で食べられるようにするために、歩いて移動するタンチョウが通る場所・川の倒木などを除去したり、環境の整備を行なって暮らせるようにすることをやってきました。

タンチョウの1日に必要な給餌量は300gで、当初は十分な量を与えていましたが、給餌量の削減を初めて5年目には十分に足りていないことがわかり、採食地でどのような餌を摂ってどのくらいのエネルギー量になるのかを調べるのが、私の最初の仕事になりました。

繁殖地が10数箇所ありそれぞれにどんな生物がいるか調べます、主にエゾアカガエル・魚類のスナヤツメ・ヨコエビ類に一般的なヤマメや小型のサケ・マス類を食べていました。それらの採餌がタンチョウにとってどの程度のエネルギー量になるか推定すると、おやつ程度の量にしかないのではとなり、もっと採食地を増やすことや餌資源を増やすことが進められています。

くすの木自然館での2年間

日本野鳥の会を円満退職しまして鹿児島に帰ってきました。特に何をする訳でもなくゆっくりしているところに「くすの木自然館」から声をかけて頂いて「錦江湾奥干潟の生き物図鑑」の作成に携わることになりました。

例えば、調査を通じて実際に「クロツラヘラサギは何を食べているのか?」が自分自身も興味を持つきっかけになって、この場所は汽水域で塩分濃度が高いからこうゆう餌を食べているのだとか、餌だったり環境に着目してきました。くすの木自然館の探鳥会でも実際に何を食べているか?食性についても伝へられると良いのかな!と、私自身も勉強しながら、色々と気をかけながら説明していました。

くすの木自然館の2年間で観察した野鳥は172種類で、錦江湾奥の海岸沿いで見つけた代表的なものを図鑑では取り上げています。その他は魚類や甲殻類についても詳しく書かれています。

2年間は図鑑作成や月1回の底生生物の調査や鳥類調査とやってました、北海道で色んな野鳥を知って鹿児島に帰ってきましたが、鹿児島も北海道に変わらないくらいに野鳥が楽しめると感じました。甑島で渡り鳥の観察が注目を浴びていたり、トカラ列島だったり奄美大島もありますし、出水もあり、またタカの渡りもあります。鹿児島は北海道に負けない野鳥の宝庫だと感じました。

最初は湾奥にはそんなに興味はなかったのですが、重富海岸近くに住んでいましたので2年間じっくり野鳥の観察をしようと思い、週一の休みで観察を始め続けました。

重富の松原海岸・別府川の南側のクルマエビの養殖池跡やテトラポット付近、別府川の河口の砂州や干潟(チドリ類がよく集まるので観察してました)、須崎調整池や隼人の稲刈りを終えた田んぼ(タゲリを見に行ったり)、島津調整池などによく行ってました。国分奥の下井海岸から海浜公園はシギ・チドリ類がかなり集まってきていて注目ポイントだと思ってます。

春は4月中旬になるとチュウシャクシギが20~30羽来ていまして、満潮時にはテトラポットで休みながらしばらくいますし、ハマシギも越冬組を含め楽しめます、クロツラヘラサギ・ギンムクドリ・ダイサギ・ムナグロ・トウネン(春は少ない)・ツメナガセキレイ・ウズラシギ・コアオアシシギなど日替わりで見れます。キアシシギは5月くらいからやってきます、オオヨシキリが鳴き始めるともうすぐ暑くなってくるんだ!と思ったりします。

国分干拓では7月になるとツバメの「ねぐら入り」が始まり10月中旬までには10,000羽以上が集まってきます、大隅半島で暮らした集団も集まってくると言われています。背の高い葦原に集まっていますから将来も葦原の環境が変わらないことを願います。

シロチドリも夏は意識して見ていました、7月くらいになると重富から国分まで車を走らせると約100羽くらいがいるのを見ています。繁殖しているかは確認できませんが、良い環境があれば繁殖の可能性もありそうです。その他にも錦江湾奥ではたくさんの鳥を見て楽しんで、くすの木自然館での2年間を過ごすことができました。

今年3月26日は私の最後の出勤日でした、ちょうど鳥類調査の日で最後にご褒美をもらったのがオオソリハシシギの大群でした。当日情報が入って出かけてみると松原海岸・別府川河口に約200羽以上の群れがいました、オオソリハシシギのこんなに多い集団に出会えるとは思っていませんでしたが、さらに桜島の南側から新たに300羽ほどが飛んできました。なんと合計500羽を超える数です。圧巻でした!その後約300羽ほどが飛び立って旋回しながら上昇し北へ向かって飛んでいくのも確認したました。

当日また翌日も南西の風が強い日で、鳥たちも大変だと思いますが強い風を利用してやってきたようです。風の方向や強さも野鳥を観察する上で重要な条件になるようです。

話は変わり音楽(演奏)をやっていますので、音楽を通した活動がしたくて、またくすの木自然館で演奏会を開きたく錦江湾奥の野鳥のことも含めた「とりの音楽会」を開催しました、弦楽四重奏の「アメリカ」(ドボルザーク作曲)の第3楽章を披露しました、これは鳥のさえずりをモチーフにした曲で皆さんにも楽しんでもらえました。

4月からはクレインパークいずみで新たな仕事が始まりました。