野鳥について知ろう

同じ地域で一年を通して生息する鳥を意味します。(スズメやハシブトガラス等)

日本国内では留鳥でも繁殖場所と冬の越冬地が異なり、国内で移動をする鳥も留鳥(漂鳥)として扱います。

ヒヨドリは繁殖は標高の高い所や北の地域でしますが、冬になると鹿児島県など暖かい地域に移動します。

春になると日本より南の場所から渡って来て日本国内で繁殖行動をする鳥で、秋には南へ帰っていきます。(ツバメ・キビタキ等)

夏鳥と分類されているツバメは、冬に日本国内に留まる(越冬ツバメ)もいます。

春から夏にかけて日本より北の地域で繁殖し、冬を越すために秋に日本に渡り、春に北の地域に戻る鳥です。(ツル・ツグミ類等)

繁殖のために日本より南の地域から、日本より北の地域まで移動して子育てをし、冬にはまた日本より南の地域で越冬する鳥です。(シギ・チドリ類等)

本来の分布域は日本ではなく、台風で流されたり、ルートを迷ったり、他の群れに混じってやってくる鳥です。(アネハヅル等)

鹿児島県はとても恵まれた場所です

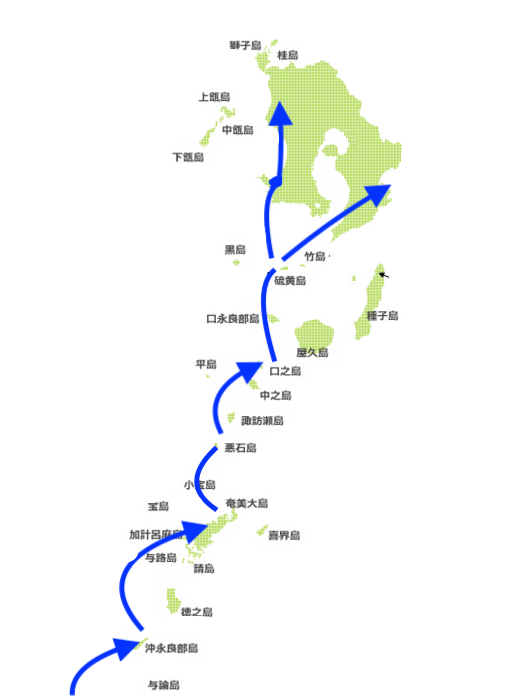

地図を見て何か気付きましたか???

大きな鳥たちは1日で遠くまで移動することができますが、小さな鳥は体力もそれほどなく1日に飛べる距離も少ないです。鹿児島県は本土から、種子屋久・三島村・十島村・奄美諸島群とつながり沖縄県まで続いています。もちろん沖縄県も台湾まで島が点在しています。

と言うことは、小さな鳥でも島を少しづつ渡れば北へ向かうことのできる繋がりができていると言うことになります。そして鹿児島県本土の広い場所にたどり着いて、休息も食事も十分に摂れることになりますよね!

もうお分かりと思いますが、春に北へ向かう鳥たち、秋に南へ帰る鳥たちは、この島々を経由して移動する手段をとっていることになりますから、他の県よりも良い野鳥の環境にあることはご理解できると思います。そんな条件を知ると留鳥だけでなく多くの渡り鳥の観察が楽しめるってことになりますから、これは新しい知識(野鳥に関する)を、目で見て、耳にして、楽しむことができる良い場所に私たちは暮らしていることが、ご理解できると思いますから、皆さんも探鳥会に参加されて楽しんで見られたら!!!!

(春のルート 秋は反対方向)

トカラ列島(十島村)

離島では鹿児島県本土では出会うことの少ない野鳥が移動してきます、特にトカラ列島(十島村)は有名な観察地になります。

かごしま県支部では、十島村の悪石島のレポートを支部報「るりかけす」などで紹介していますが、野鳥観察では十島村・平島も有名でバードウォッチングのイベントを開催したりします。

十島村のホームページには「平島といえば知る人ぞ知るバードウォッチングの聖地」と紹介してます。

十島村への移動や宿泊、その他の条件が厳しいこともあり困難さがあります。

甑島(薩摩川内市)

甑島は上甑島・中甑島・下甑島の大きな3つの島があり、現在は橋(甑大橋)でつながり車で全てを移動することが可能になりました。

甑島も5月の連休に渡る鳥を観察に出かける方が多くなって来てます。船の便や宿泊が十島村に比べると容易なことが関係しているのでしょう。

奄美大島

また奄美地方にはルリカケスやオオトラツグミなどの固有種も居て、一度は観察したいと思われる方も多く、龍郷町の「奄美自然観察の森」は公共の施設で遊歩道も整備され、じっくり奄美の自然が楽しめます。

また、冬にはサシバの越冬個体が最近増えており、色んな場所で観察できるそうです。

紹介していない島々でも同じように野鳥が移動して来ますので、満足のいく観察は間違いないと思われます。