〜〜かごしま県支部〜〜

「あ・ゆ・み」

ーー日本野鳥の会ーー

日本野鳥の会が1934年に「野の鳥は野に」の理念のもとに自然保護を目的として中西悟堂により創立され、初の観察会を富士山・山麓の裾野市で開き「探鳥会」と言う言葉を作り出したと言われます。

その後1970年に財団法人化され2011年には公益財団法人となり現在は全国に86の支部がある。「野鳥も人も地球のなかま」を理念に、創設者中西悟堂が唱えた「野の鳥は野に」という自然を本来のままに保護する主張を一貫して掲げています。

ーーかごしま県支部ーー

鹿児島は1973年に「日本野鳥の会 鹿児島県支部」として、支部長:山根銀五郎氏、幹事:岩元時雄・越山正三・児玉政俊・朔元洋・島津久実・又野末春、柳原元、事務局:下池和善でスタートしました。最初の会員数は16名で全員が情報収集や記事作成を担当したようです。

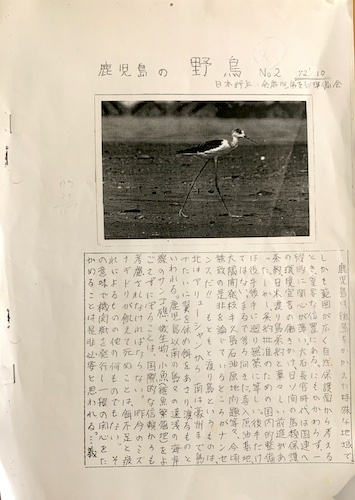

第1回探鳥会を同年11/25:出水市荒崎で開催し同時に会報「鹿児島の野鳥」を発行する。翌年1/13:藺牟田池で開催した。

写真は「鹿児島の野鳥」第2号でセイタカシギが表紙を飾っていますが、当時はパソコンもワープロも無い時代、全てが手書きのガリ版刷りでホッチキス止の簡単な物でした。

1979年には定例総会を開き、規約の公表・年間予定・会計報告があり、この頃より県支部の活動にも勢いをつけて会員数は68名(8/1)になる。探鳥会や河川や干潟の鳥類調査も盛んになり多くのデータが集積されるようになった。

写真展の開催も県内各地で始まり、NHKラジオ放送が毎年10月にサシバの中継をしたりと多方面への活動も活発になり、1980年には九州内支部の九州ブロック大会も佐多岬でサシバを中心の鹿児島県支部担当で開催された。

また、霧島国有林の伐採計画への中止の陳情など自然保護(野鳥・植物)への活動・講習会も企画し実践してきました。

1982年5月には志布志中学校の野鳥クラブ生徒31名が「ツバメ繁殖調査」をはじめ、観察・調査をまとめた結果を翌年に発表するなど、鹿児島県支部との繋がりも多方面に広がったようです。

また、1983年3月には平川動物公園との共同事業の探鳥会が始まり2023年3月も開催して、40年41回を迎えました。今後とも長く楽しみたいイベントですし、平川動物園公園も好意的に受け止めてもらっています。また、慈眼寺公園での探鳥会も定着しつつ開催回数が徐々に増えてきます。

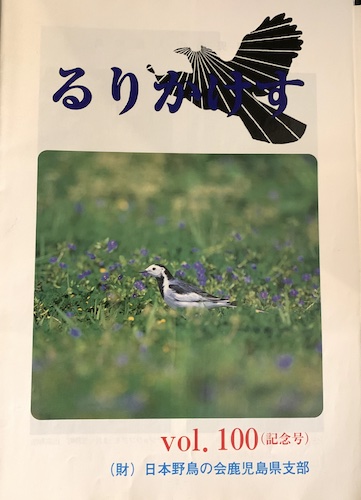

1985年には会員数も185名(6月30日)、探鳥会も年間26回、支部報「鹿児島の野鳥」が「るりかけす」と改名し5月27日に発行され現在も引き継ぐ。

1990年代に入ると全国的に展開された「日本野鳥の会バードソン」が毎年企画される、「バードソン」とはバードウォッチングとマラソンの合成語で、4人1組で移動をしながら24時間以内に何種類の野鳥を記録できるかを競うイベントです。鹿児島でも何回も挑戦しました。

1990年9月には九州ブロック大会を鹿児島が担当し、江口浜荘で会議をして翌日は金峰山でのアカハラダカの観察会を企画する。と同時に恒例のNHKサシバの全国中継も佐多岬から放送される。

1992年11月に薩摩川内市でカラフトワシを田崎氏が初認、以後は毎冬バードウォッチャーが訪れるようになる。

1994年6月の定例総会で2代目支部長に下池和善氏が就任し、翌年1995年6月には前支部長:山根銀五郎氏が日本野鳥の会60周年で表彰されました。また1998年には鹿児島県ツル保護会保護監視員:又野末春氏が第49回南日本文化賞(環境部門)を受賞しました。

写真展や研究会も活発に企画し、出水で「ツルシンポジウム イン いずみ」も開催した。

1995年10月に「重富海岸埋め立て計画」の浮上に同月重富海岸3地点の鳥類調査を実施、1997年2月には鹿児島県支部研究部主催による「野鳥に関する研修会」を南薩少年自然の家で開催する。

2000年に「高規格幹線道路・日南志布志線」建設に猛禽類保護の立場から要望書を提出する。またこの年に九州ブロック大会が沖縄県石垣島で開催された。

2002年には吹上浜海浜公園(左写真)で九州ブロック大会を鹿児島支部が担当した、同年「全国野鳥保護の集い」を奄美大島笠利町にて開催しました。

2004年6月に「るりかけす」が100号を迎えると同じくして、冊子「慈眼寺公園の野鳥」「南薩地区の探鳥地ガイド」「北薩地区探鳥ガイド」を毎年作成し、探鳥会参加者へのサービスもはかる。

この年に日本野鳥の会・会長に柳生博氏が就任し、翌2005年7月には来鹿し交流を深める。

2006年には高円宮妃殿下が鹿児島で出水市荒崎・薩摩川内市高江・南さつま市万之瀬川を視察される。この年に新支部長として関宰氏が就任する。

2008年10月にかごしま環境未来館がOpen!鹿児島県支部は全面的に協力する体制を確認する、さらにこの年から「大隅半島ワシタカ探鳥会ツアー」が始まり会員同士の交流機会も多くなってきた。

2009年4月に新支部長として中村敏行氏が就任する。

2010年に政府の法人改革により「日本野鳥の会・鹿児島」に名称変更する。

2011年は全国都市緑化フェア「花かごしま2011」を吉野公園中心に開催「ぐりぶー」も誕生する、同年6月にはるりかけす130号を発行、9月には熊本県支部との共同開催となる「球磨川河口バスツアー」に37名の参加、同じくしてホームページを開設する。

2013年4月新支部長として手塚理一郎氏が就任、同年12月にかごしま環境未来館との共同事業「石橋記念公園探鳥会」がスタートする。

2014年に保護部を立ち上げる、志布志湾コアジサシ営巣地復活活動やブッポウソウ巣箱作りがスタートする。また第2代支部長であった下池和善氏が「日本野鳥の会創立80年功労賞」を授与する。

2016年から20年に一度の「全国鳥類繁殖分布調査」が始まる2020年までの5年間、調査実施方法や各地区の担当者の研修がスタート、またこの年にるりかけすが150号をむかえる。

2017年志布志湾でコアジサシの繁殖幼鳥を8年ぶりに林悦子氏が確認する、2018年3月には奄美大島・奄美自然観察の森で探鳥会を開催。

2019年6月日本野鳥の会・会長に上田恵介氏が就任する。この年度から鹿児島市内のイベントが、奇数月=慈眼寺公園、偶数月=石橋記念公園に変更される。

6月6日の鹿児島県より「環境保全活動優秀団体」として表彰を受ける。

2020年3月新型コロナウイルス感染拡大により、同年度内のイベント開催を中止する。また普及活動の維持をしてNHK鹿児島放送局制作のテレビ番組で「バードウォッチングを楽しもう!」の企画に出演する。

2021年4月の定例総会にて組織名称を「日本野鳥の会かごしま県支部」に変更する、またコロナウイルス対策中ではあるが会員限定で探鳥会を始める、7月26日奄美大島・徳之島・沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録される。

2022年6月に肝付町高山の「西平石油店」様が、日本野鳥の会の「ツバメ見守り感謝状」授与、26日に同事業所で贈呈式を報道各社の取材のもと行われた。

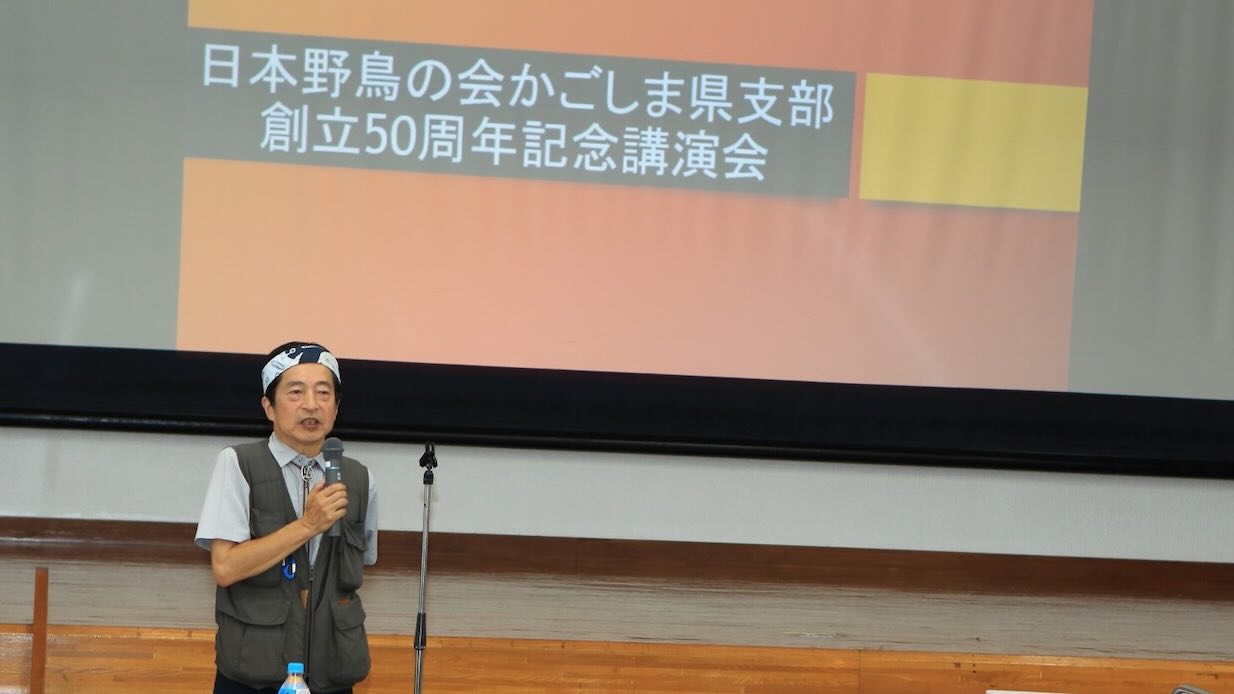

2023年4月、イベント参加を以前通りに一般の方との探鳥会に戻す。10月に「創立50周年」を迎え日本野鳥の会・参事の安西英明氏より記念講演会をする。また、阿久根市脇本海岸での観察会をはじめる。